偏差値だけじゃわからない歯学部選び|教育の質をデータで比較!留年率・ストレート合格率等【2024年データ】

大学選びの際によく注目されるのは、入学時の偏差値(入口)や歯科医師国家試験の合格率(出口)といった情報です。次いで、大学のカリキュラム(中身)に関心を持つ方も多いでしょう。しかし、偏差値や合格率とは異なり、大学のカリキュラムに関する情報は数値化されておらず、他大学と比較するのは難しいのが現状です。

そこで本記事では、大学の「中身」を知る手がかりとして、文部科学省や各大学が公開している修学状況に関するデータを独自の視点でまとめ、比較しやすい形でご紹介します。これまで確認が難しかった大学の教育の質を示す一つの指標にもなると思いますので、ぜひ大学選びの参考にしてみてください。

本記事の内容は、各歯学部大学のホームページに掲載されている修学状況に関する情報を参考にしています。

修学状況に関する情報とは

近年、教育の透明性や説明責任を果たすため、また進学希望者への情報提供を充実させることを目的として、「修学状況に関する情報」を公開する大学が増加しています。修学状況に関する情報では以下3つが示されています。

- 各学年の進級状況

- 標準修業年限内の卒業者及び国家試験合格者の割合

- 6年生の卒業留年率の割合

これまであまり公開されてこなかったこれらの情報も、近年の情報公開の流れの中で次第に公開されるようになってきています。本記事では、それらのデータを有効に活用し、大学教育の質を数値で分かりやすく比較できるかたちでご紹介します。

入学年度と進級者数からみえる留年率

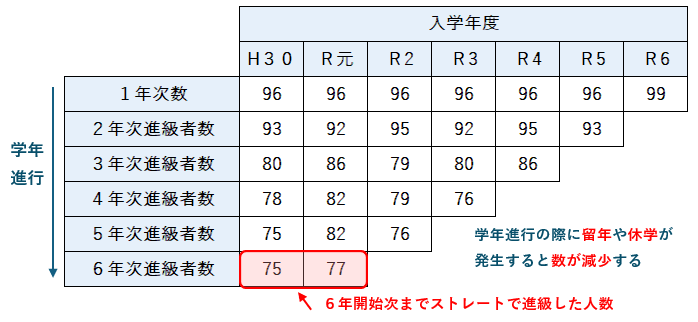

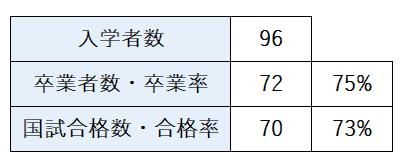

まず、修学状況に関する情報に記載されている「各学年の進級状況の詳細」をみてみよう。サンプルとして、とある大学の進級状況をみてみよう。

各学年の進級状況の詳細(サンプル)

各大学が上記の情報をそれぞれHPで公開しているよ。一番左の列は、平成30年に入学した学生が、それぞれ何年次に何人進級できたかを表してるよ。たとえば、平成30年入学だと、入学したのが96人。そのうち留年せずに2年生になれたのが93人で、6年生までストレートで進めたのが75人ってわけだね。

なるほど、だから一番上の数字が一番多くて、留年とか休学する人が出てくるたびに、だんだん人数が減っていくんだね。

その通りだね。そして入学した人数と2年生に進級できた人数がわかれば、「2年生に進級できなかった人数」も計算できるよね。そして、その人数を「入学した人数」で割れば、留年や休学した人の割合が出せるんだ。ここでは簡潔に留年率と呼ぶね。じゃあその留年率がどの学年で高いのか。各大学の平均値を算出したので見てみよう。

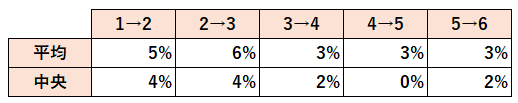

学年別の留年率の平均・中央値(国公立・私立)

国公立大学の留年率の平均値と中央値

※「北海道大学」「東京科学大学」「岡山大学」「九州大学」については、情報を確認できなかったため、集計の対象外としています。

※原則として令和6年5月時点の資料を基に集計していますが、「鹿児島大学」は令和4年5月時点のもの、「大阪大学」については令和7年5月の資料を使用しています。

各学年の進級状況の資料から、学年進行時に留年する学生の割合を全大学で算出し、全体の平均値と中央値を出している。「1→2」は、1年次から2年次に学年進行する際の留年率を示している。国公立大学歯学部は、ほとんどの学年で留年する割合が5%未満となっており、比較的順調に進級している状況がうかがえるね。

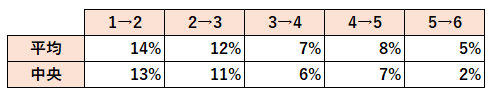

私立大学の留年率の平均値と中央値

※「神奈川歯科大学」と「松本歯科大学」については、おそらく編入生等の人数が学年進級者数に加算されているなど、他大学の基準と異なっていたため、学年ごとの留年者数を正確に計算できませんでした。そのため、これらの大学は集計の対象外としています。

※原則として令和6年5月時点の資料を基に集計していますが、「北海道医療大学」と「大阪歯科大学」については令和5年5月時点の資料を使用しています。

一方私立大学歯学部は、入学直後の1年生から2年生に進級するタイミングと2年生から3年生に進級するタイミングで留年する学生の割合が10%を超えていたんだ。3年生以降は比較的順調に進級している状況だよ。

大学が公開している進級者数のデータを参考に、「進級していない人数」に着目して留年率をまとめています。なお、進級できなかった要因がすべて学力不足による留年とは限りませんので、その点にご留意ください。

本ブログでは、「修業年限内国家試験合格率」を重要な指標として注目していますが、この数値を向上させるためには、留年せずストレートで進級する学生の割合を増やすことが必要です。

近年は、人口減少などの影響により歯学部への進学者数が減少しており、その結果、私立歯科大学では学生の確保が厳しくなっています。こうした背景もあり、勉強に苦戦する学生が増え、入学後に大学の勉強についていけずに留年する学生の割合が徐々に高まっていると考えられます。

標準修業年限内の卒業率および国家試験合格率

標準修業年限内の卒業者及び国家試験合格者の割合(サンプル)

サンプルで示すように、特定の年度で入学した学生を母集団(分母)として、そのうち卒業者が何人でその割合が何%であったかという情報を公表しているんだ。同様に、国家試験合格者が何人でその割合が何%であったかも公表しているんだ。これがいわゆる標準修業年限内の国家試験合格率ということになるんだ。

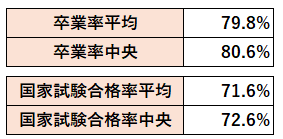

卒業率及び国家試験合格率の平均・中央値

国公立大学の卒業率と国家試験合格率の平均・中央値

※「北海道大学」「東京科学大学」「岡山大学」「九州大学」については、情報を確認できなかったため、集計の対象外としています。

※原則として令和6年5月時点の資料を基に集計していますが、「鹿児島大学」は令和4年5月時点のもの、「大阪大学」については令和7年5月の資料を使用しています。

各大学が公表している標準修業年限内の卒業率と国家試験合格率を集計して平均値と中央値を出しているんだ。国公立大学に入学した学生は8割程度が留年・休学等を経験せずストレートで卒業し、7割程度が国家試験に合格していることが分かるね。

ただ、国公立大学は12校中4校が情報公開なし、1校が情報が古いままなど、私立大学と比較すると情報公開に積極的でない状況。今後是非公開してもらいたいところだね。

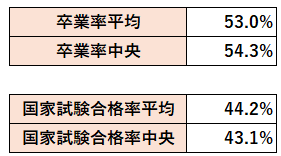

私立大学の卒業率と国家試験合格率の平均・中央値

※原則として令和6年5月時点の資料を基に集計していますが、「北海道医療大学」と「大阪歯科大学」については令和5年5月時点の資料を使用しています。

一方私立大学に入学した学生は5割強が留年・休学を経験せずストレートで卒業し、4割強が国家試験に合格していることが分かるね。留年を経験しながらも後に国家試验に合格する学生も多数いるから、入学して4割強しか歯医者になっていないというわけではないよ。そこは注意してね。

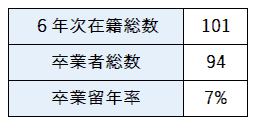

卒業留年率

卒業留年率(サンプル)

修学状況に関する情報では卒業留年率も公表されている。これは特定の年度の6年生の在籍人数とその年度に卒業した人数を公表しているんだ。また、6年生で留年し卒業できなかった率を卒業留年率という表現で記載してあるんだ。 これまでの数字と違って入学年度が関係ないから注意してね。

卒業留年率を公表させることには、新卒合格率を上げるために6年生の卒業判定だけで調整しようとする大学の動きをけん制する狙いがあると考えられます。文部科学省がこの情報の公開を求めていることからも、大学に対して「新卒合格率にのみ目を向けるのではなく、良質な教育を学生に提供し、標準修業年限内で合格できる学生を育成せよ」というメッセージが込められていると考えています。

各大学の修学状況に関する情報の解説

本記事では「修学情報に関する情報」の概要と、各指標の国公立大学と私立大学ごとに全体の傾向を解説しました。

各大学の「修学状況に関する情報」を個別に解説した記事は以下のリンクから確認できます。解説記事ができたものからリンクを随時更新していく予定です。志望している大学の修学状況をチェックしてみてください。

私立大学の修学状況の解説(リンク)

国公立大学の修学状況の解説(リンク)

まとめ

近年、多くの大学が「修学状況に関する情報」を公開するようになっています。これは、文部科学省の指導のもと、教育の透明性や説明責任の確保、進学希望者への情報提供を目的とした取り組みです。また、歯学教育の質を保証するためや、教育分野別評価制度の要件としても、このような修学状況データの公開が求められています。そのため、各大学が積極的に情報を発信する体制が整いつつあります。

「修学状況に関する情報」は、偏差値や国家試験合格率に比べてやや分かりにくい側面がありますが、大学の教育の質やその価値を客観的な数字で知ることができる、非常に重要なデータです。

今後も、受験生や保護者のみなさんが志望校を選ぶ上で、「修学状況に関する情報」が役立つよう、分かりやすく解説していきます。上記リンク先から個別大学ごとの詳しい解説記事も掲載していますので、ぜひご覧ください。