歯学部受験で迷うあなたへ|偏差値だけじゃない!入学後のリアル・国試合格率・退学率を徹底解説【文部科学省データ活用】

歯学部選びの際、どの大学の広告も魅力的に見えて、なかなか決めきれない…そんな悩みはありませんか?広告やオープンキャンパスだけでは分かりにくい、入学後のリアルな実態を知るヒントが、実は文部科学省が公表しているデータの中に隠されています。

この記事では、文部科学省のデータをもとに、「入学定員充足率」「退学率」「国家試験合格率」についてわかりやすく解説します。数字が語る歯学部のリアルな現状をお伝えしますので、「どの大学も良く見えて選びきれない…」という方には特に有益な情報となっているはずです。ぜひご一読ください。

本記事に掲載しているグラフは、すべて文部科学省が2024年度に公表した「歯学部歯学科の学科別の修学状況等」のデータをもとに作成しています。

(出典:歯学部歯学科の学科別の修学状況等(2024年度))

行きたい大学を決めようと思ってホームページとかパンフレットとか見てるんだけど、どこもいいことしか書いてなくて、正直なかなか決められないんだよね。

大学の広告やホームページは、どうしても自分たちの強みをアピールする場だから、魅力的に見えるのは当然だよね。そんな時は、第三者が発信している情報を参考にすると、より客観的に判断できるかもしれないよ。今日は、第三者である文部科学省が公表している、歯学部の大学別データをまとめた資料を一緒に見てみよう。

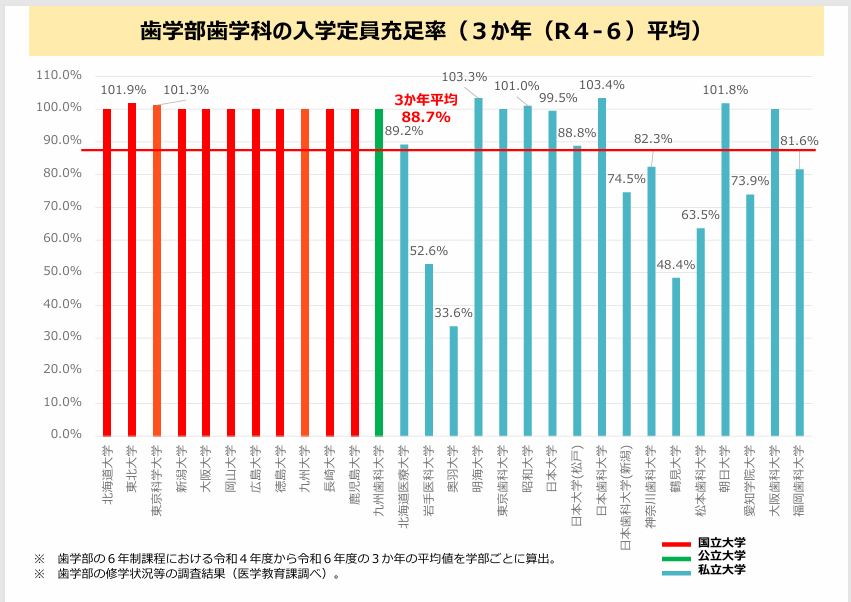

入学定員充足率

まずは「入学定員充足率」。これは、大学が決めている定員に対して、実際に何人の学生が入学したか、その割合を示す数字なんだよ。

ちなみに、これから紹介するグラフはすべて、令和4年度から令和6年度までの平均値で作られているから、単年のデータじゃなくて、最近の傾向が分かるようになっているよ。

国公立大学(赤と緑)は、軒並み100%に近いんだね。私立大学(青)は、定員割れしているところもあるんだね。

そうだね。特に地方の私立大学が厳しそうだよね。地方はこの先歯科医師の不足が懸念されているから、なんとか踏ん張って、地域医療の担い手を育て続けてほしいよね。

入試の実質競争倍率

「入試の実質競争倍率」。これは、実際に試験を受験した人数と合格した人数で計算しているよ。出願したが受験していない人を除いている。計算式は「実質競争倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数」だよ。

なるほど。志願者数で計算するより、実際の合格難易度が分かりやすそうだね。

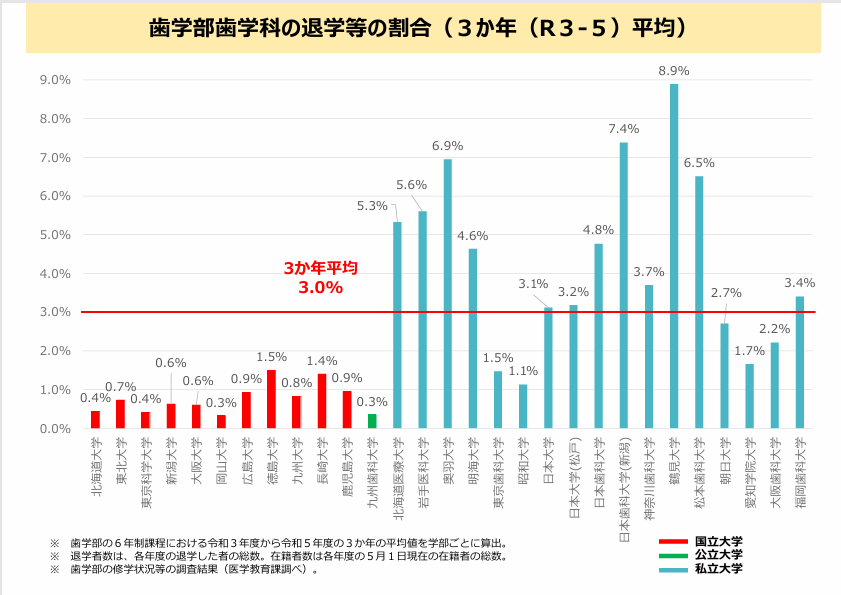

退学等の割合

「退学率」はその年に在籍していた学生のうち、退学した人の割合だよ。

私立大学の退学率、高すぎない・・。

まず、左の軸が0~100%じゃなくて0~9%になっているから、1%の違いが大きく見えるグラフになっている点には注意してね。とはいえ、やっぱり私立大学の退学率は高い。

主な理由としては、「勉強についていけずに留年して、そのまま退学になってしまう」とか、学費が高くて経済的に厳しくなってしまうことが挙げられるらしいよ。

文部科学省は、留年率や退学率の高さを問題視しており、適正な入学者選抜試験を実施して学生を確保するとともに、教員の知識・技能の向上を図り、学生一人ひとりの学力に応じた適切な教育指導を行う必要があるとしています(「歯学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議」より)。

歯学部においては、歯科医師国家試験への合格という、すべての歯学部生に共通した明確な目標があります。そのため、大学での学業に真剣に取り組むことが不可欠となります。入学後は、歯科医師を目指して6年間にわたり継続して学習する強い意志や精神力が求められます。ただし、そうした努力と継続した学習があれば、入学時の学力に差があった場合でも、6年間で国家試験合格に必要な水準に到達することは十分に可能です。

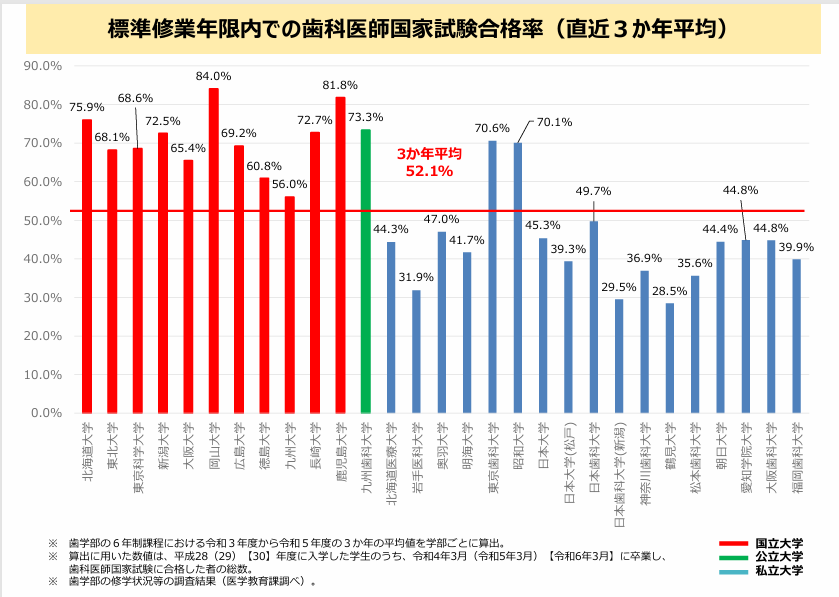

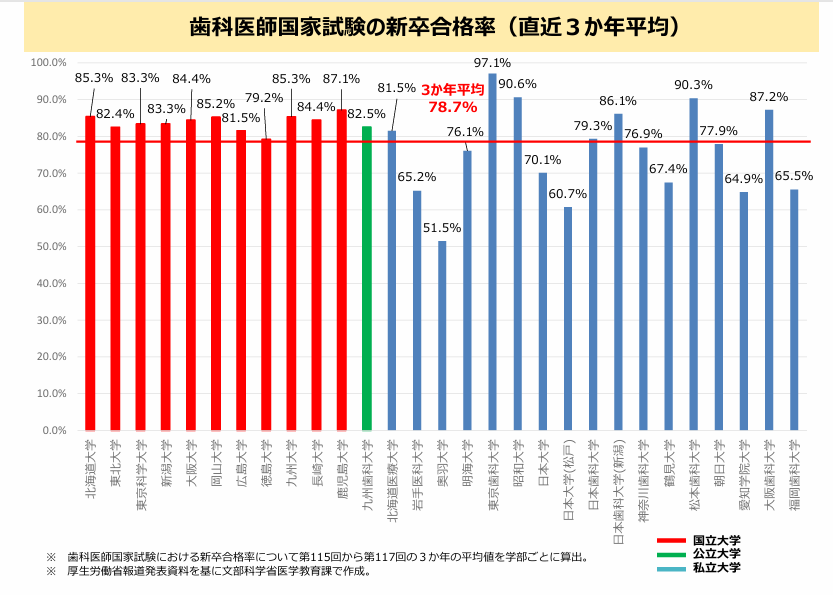

標準修業年限内の歯科医師国家試験合格率

次は「標準修業年限内の歯科医師国家試験合格率」だよ。その次の「歯科医師国家試験の新卒合格率」とは考え方が違うから注意してね。

ん?この2つって、どっちも国家試験の合格率だよね。でも、数字が全然違うのはどうして?それに、こっちの合格率はちょっと低すぎない?

「標準修業年限内での歯科医師国家試験合格率」は、入学者が分母で、その人たちが6年後に国家試験に合格した割合を示してるよ。一方、「新卒合格率」は、その年に受験した人の中で合格した人の割合だから、もっと単純な数字だよ。前者の方がクリアするのが難しい分、合格率も低くなってるってわけ。詳しい違いについては、【歯学部】偏差値だけじゃ見抜けない!国家試験合格率を比較して最適な大学を選ぼうって記事でも紹介してるから、参考にしてみてね。

歯科医師国家試験の新卒合格率

これが「新卒合格率」だよ。歯学部の広告でよく使われているのは、こっちの数字なんだ。

一人で見てたらよく分からなくて、すぐにウィンドウを閉じてたと思う。教えてくれてありがとう。

まとめ

大学受験に限らず、何か情報を集めるときは、広告主の発信だけでなく、客観的な立場から情報を提供しているソースも確認することが大切です。大学が自分の強みをアピールするのは当然のことなので、志望校について知りたい場合は、その大学のホームページだけでなく、今回のように文部科学省のデータや他の第三者による情報もあわせて参考にし、うまく活用していきましょう。