歯学部偏差値ランキングと大学選びの落とし穴|注意すべきポイントを解説

歯学部を目指す受験生にとって、偏差値を志望校選びの重要な目安としている人が多いと思います。しかし、予備校ごとに発表される偏差値には差があり、その数字だけで大学の「実力」や「学びやすさ」を判断するのは危険です。

この記事では、複数予備校の歯学部偏差値一覧を示しながら、偏差値の見方について解説します。そのうえで、大学選びをする際は偏差値ではなく修業年限内国家試験合格率をみることも重要である理由について解説します。

最後まで読めば、納得できる大学選びのための視点が得られるはずです。

国公立大学歯学部の偏差値ランキング

| # | 大学名 | 河合塾 偏差値 | Benesse 偏差値 |

|---|---|---|---|

| 1 | 東京科学大学 | 60 | なし |

| 2 | 大阪大学 | 60 | 65 |

| 3 | 岡山大学 | 60 | 61 |

| 4 | 九州大学 | 57.5 | 63 |

| 5 | 広島大学 | 57.5 | 61 |

| 6 | 長崎大学 | 57.5 | 61 |

| 7 | 鹿児島大学 | 57.5 | 60 |

| 8 | 東北大学 | 55 | 62 |

| 9 | 北海道大学 | 55 | 61 |

| 10 | 新潟大学 | 55 | 61 |

| 11 | 徳島大学 | 55 | 61 |

| 12 | 九州歯科大学 | 55 | 59 |

国公立大学の歯学部の偏差値は、河合塾では55~60、ベネッセでは59~65となっています。令和6年(2024年)10月1日に東京工業大学と東京医科歯科大学が統合し、東京科学大学が設立されます。おそらくその影響で、ベネッセでは偏差値が設定されていないのだと思います。東京科学大学については、当面は河合塾の偏差値を参考にするとよいでしょう。

私立大学歯学部の偏差値ランキング

| # | 大学名 | 河合塾 偏差値 | Benesse 偏差値 |

|---|---|---|---|

| 1 | 東京歯科大学 | 55 | 59 |

| 2 | 昭和医科大学 | 52.5 | 59 |

| 3 | 大阪歯科大学 | 50 | 53 |

| 4 | 日本大学(東京) | 47.5 | 55 |

| 5 | 日本歯科大学(東京) | 45 | 55 |

| 6 | 日本歯科大学(新潟) | 42.5 | 48 |

| 7 | 朝日大学 | 42.5 | 47 |

| 8 | 明海大学 | 40 | 49 |

| 9 | 北海道医療大学 | 37.5 | 47 |

| 10 | 岩手医科大学 | 37.5 | 47 |

| 11 | 日本大学(松戸) | 35 | 51 |

| 12 | 愛知学院大学 | 35 | 49 |

| 13 | 松本歯科大学 | 35 | 47 |

| 14 | 鶴見大学 | 35 | 47 |

| 15 | 神奈川歯科大学 | 35 | 47 |

| 16 | 奥羽大学 | BF | 47 |

| 17 | 福岡歯科大学 | BF | 47 |

私立大学の歯学部の偏差値は、河合塾では35~55、ベネッセでは47~59となっています。河合塾偏差値において奥羽大学と福岡歯科大学がBF(ボーダーフリー)となっています。河合塾の補足によると、『ボーダーラインの設定基礎となる前年度入試結果調査データにおいて、不合格者数が少ないため合格率50%となる偏差値帯が存在せず、ボーダーラインが設定できなかった場合、BFとしています。』となっています。

河合塾とBenesseで偏差値が異なる理由

河合塾が設定している偏差値と、Benesseが設定している偏差値とで数値に違いがあるけど、どうして?

河合塾とBenesseはそれぞれ自社で実施している全国模試の受験者を母集団として偏差値を設定している。偏差値は対象とする母集団全体に対する相対的な位置づけを示すものになっているから、母集団が違うと偏差値も変わってくるものなんだよ。河合塾の模試を受験した人は河合塾のボーダー偏差値を参考にし、Benesseの模試を受験した人はBenesseのボーダー偏差値を参考にするのが良いと思うよ。

河合塾もBenesseも、合格可能性が50%程度となる偏差値をボーダー偏差値として設定しています。前年度の全国模試の結果や、その後の合否追跡調査(高校・受験生協力)、各大学が発表する入試結果の情報を基礎資料として設定しているようです。

全体的に河合塾よりBenesseのボーダー偏差値が高くなっていることから、河合塾の方がやや学力の高い母集団となっていると推測されます。

いずれにせよ、「河合塾の模試を受験して得た自分の偏差値は河合塾発表のボーダー偏差値と見比べる」、「Benesseの模試を受験して得た自分の偏差値はBenesse発表のボーダー偏差値と見比べる」といった使い方をするのが良いと思います。

偏差値についてよく分かったよ。今度模試を受験するから、その自分の偏差値をみながら、なるべく高い偏差値の大学を受験するようにするよ。

ちょっとお待ちを。よくある大学の選び方だし、なんなら自分の時もそうやって大学を選んだけど、偏差値だけを見て大学を選ぶ方法は最適な大学選びとは言えないと思うんだよね。その理由を見ていこう。

偏差値基準での大学選びをおすすめしない理由

偏差値が高くても国家試験合格率が高いとは限らない

偏差値を重視した大学選びをお勧めしないのは、入学時の偏差値が高くても、その大学の修業年限内の国家試験合格率が高いとは限らないからです。入学時の偏差値が高い方が学力の高い学生が集まる傾向にあるため、国家試験の合格率も高いことが期待されます。その期待を満たしている大学もあれば、そうではない大学もあります。したがって、これから歯学部を目指す受験生や保護者の皆様には、出口である国家試験合格率、それも新卒合格率ではなく修業年限内の国家試験合格率をチェックするようにしていただきたいです。

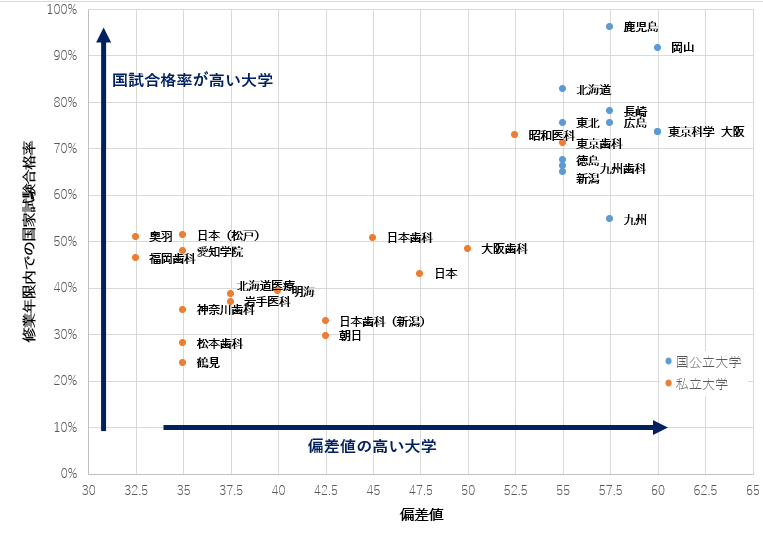

偏差値と国家試験合格率(修業年限内)の分布

X軸は河合塾発表のボーダー偏差値で、右に行くほど入学の難易度が高い大学になる。Y軸は修業年限内の国家試験合格率で、上に行くほど国家試験の合格率が高いよ。

X軸の偏差値ではなく、Y軸の国家試験合格率を大学選びの基準にするのがおすすめだよ。

※偏差値は河合塾のボーダー偏差値を利用しています。BFの大学は32.5で打点。

歯学部で偏差値の高さは重要ではない

偏差値の高い大学へ入学することのメリットとして、一般的には以下のようなものが挙げられます。

- 就職に有利

- 優秀な同級生と切磋琢磨できる

- ブランド価値

歯学部については、歯科医師国家試験に合格さえすれば、偏差値の高い大学でなくても就職は比較的容易だと思います。また、優秀な同級生と切磋琢磨することも重要ですが、歯科医師国家試験に合格できなければ話になりません。ブランド価値については、歯科医師国家試験に合格して就職し、年月が経つにつれて、今ほどは感じなくなるかもしれません。

つまり、偏差値の高い大学へ入学することよりも、高い確率で歯科医師国家試験に合格できるという点が最も重要ではないかと考えられます。

大学選びの新基準→修業年限内国家試験合格率

これから大学に入学するみなさんにとって、本当に価値のある大学とは、最短の6年間で歯科医師国家試験に合格できる可能性が高い大学だと考えています。

もしこの意見にご賛同いただけるのであれば、大学選びの基準として 「修業年限内国家試験合格率」 を重視されることをおすすめします。

なお、この「修業年限内国家試験合格率」は文部科学省のホームページで公開されています。以下のリンク先にある 「各大学の歯学部歯学科の入学状況及び国家試験結果等」の項目でご確認いただけます。

新卒合格率と修業年限内合格率は別物

大学の入口の難易度である偏差値ではなく、出口の国家試験合格率を重視して大学選びをするのが良いという意見を述べてきましたが、国家試験合格率にはいくつも種類があるので注意が必要です。

特に、大学がよく広告で利用しているのは「新卒合格率」であることが多いです。本記事で注目している「修業年限内合格率」とは全く別物なので注意してください。

「修業年限内合格率」とは・・入学者が標準修業年限内(通常6年)で、初めて受験した国家試験で合格した率

「新卒合格率」とは・・当該年度に卒業した受験生が、その年度に初めて受験した国家試験で合格した率

新卒合格率の分母となる受験生には、ストレートで進級して6年生になった学生もいれば、どこかの学年で留年や休学をしつつ、7年以上かけて6年生になった学生も含まれています。それに対して、修業年限内合格率は入学した学生が6年後に国家試験に合格した率を示します。これから入学しようとしている学生の皆さんにとっては、修業年限内合格率が適切な指標だと考えられます。新卒合格率と修業年限内合格率の分布を次に示すので、そちらもぜひチェックしてください。

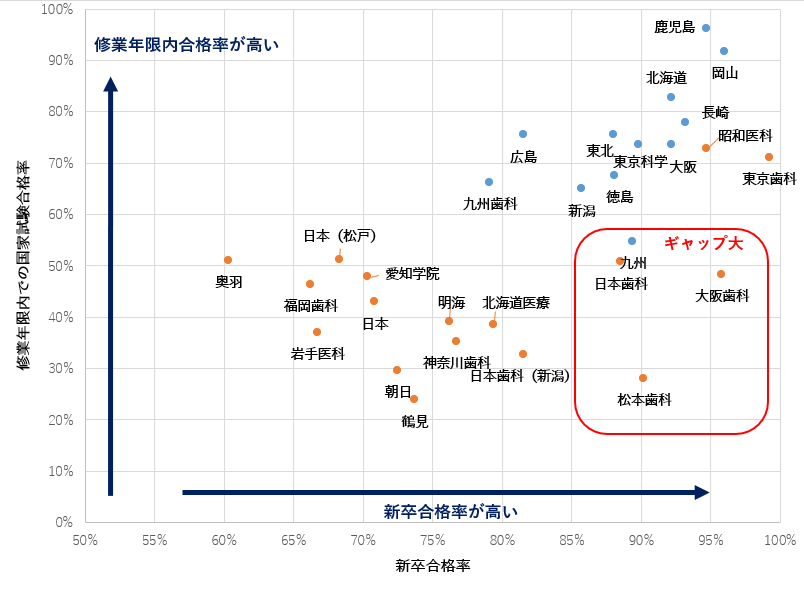

新卒合格率と修業年限内合格率の分布

X軸は新卒合格率で右に行くほど高いことを意味している。Y軸は修業年限内合格率で上に行くほど高いことを意味している。大きく変わらないだろうと思われているかもしれないけど、中には40%以上ギャップがある大学もあって、無視できない差になっているよ。

まとめ

本記事では、偏差値を重視して大学選びをしている受験生や保護者の方に向けて、予備校が発表する偏差値ランキングと、その活用にあたっての注意点を解説しました。

そのうえで、大学選びの基準としては偏差値よりも**「修業年限内合格率」**を活用することが、受験生にとって最も実情に合った指標であると考え、おすすめしています。

また、国家試験合格率を参考にする際には、一般的に注目されやすい「新卒合格率」ではなく、**「修業年限内合格率」**に着目することが、これから入学する皆さんにとってより適切な判断基準になると考えています。

本記事が、これから大学選びをする受験生や保護者の方にとって少しでも参考になれば幸いです。